Manuel da Fonseca

December 15, 2022

Wenceslau Balseiro Guerra

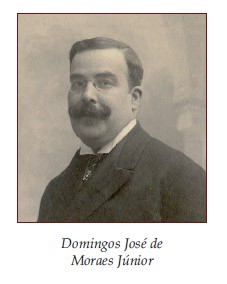

December 15, 2022Retiramos 23 anos à data de nascimento de Domingos José de Moraes Júnior, um paredense de adopção, ao encontro da História da família Moraes.

Neste recuo, está a tentativa de justificar o poder financeiro alcançado pelos seus membros, mais concretamente o que por muitos deles foi usufruído em resultado do trabalho do “patriarca” Domingos José de Moraes.

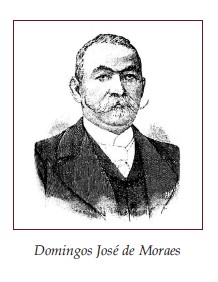

Domingos José de Moraes, pai de Domingos José de Moraes Júnior, nasceu em 23 de Outubro de 1847, na freguesia de

Santa Maria de Vinha d’Areosa, do concelho de Viana do Castelo.

Foram seus pais, Rosa de Moraes e António Luís de Moraes, funcionário público.

Desde muito novo entrou no mercado de trabalho, onde se iniciou com a idade de apenas 14 anos, em Lisboa, na casa de cereais de Miguel da Silva Pombeiro, na rua do Terreiro do Trigo, “causando admiração a todos a extraordinária disposição que mostrava para a vida comercial, a fácil compreensão dos negócios, a energia e a actividade do seu

trabalho” segundo a descrição de um seu biógrafo – António Thomas Quartin – numa publicação editada em Abril

de 1909, decorridos 6 anos após a sua morte e dedicado à sua memória.

“Aos 18 anos estabeleceu-se por conta própria na mesma rua, abrindo um celeiro numa pequena casa. Alargando as suas transacções, conseguiu, com a inquebrantável seriedade do seu carácter, fazer da sua firma uma das mais

respeitadas no comércio.

Empreendeu, a partir daqui, uma caminhada de sucesso na indústria da moagem, fundando em 1883, em Sacavém, uma magnifica fábrica, a primeira do país, chegando a ter 300 homens a trabalharem nela. Nesta actividade acumulou grande fortuna”.

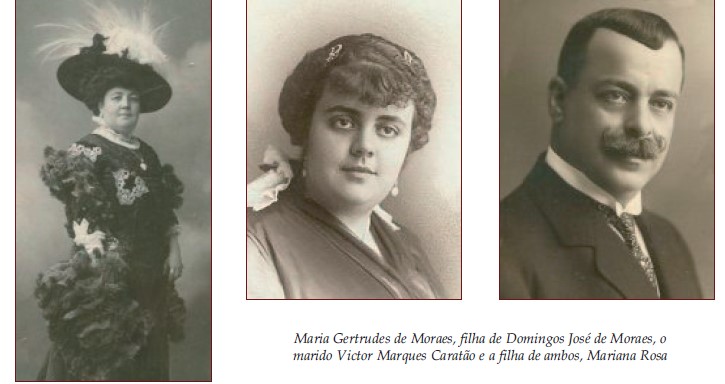

Da descrição que neste capítulo se faz acerca da sua vida, pode considerar-se evidente que foi nesta actividade que gerou essa riqueza, envolvendo nela os familiares e legando-a posteriormente aos filhos: três do primeiro casamento com D. Maria Gertrudes (Domingos José de Moraes Júnior – 1870/1931, Maria Gertrudes de Moraes – 1872/1945 e Mariana Rosa de Moraes – 1874/1902) e mais três do segundo, após ter enviuvado e de novo contraído matrimónio em 1875, com D. Amélia Rosa de Jesus Formigal, (Fernando Formigal de Moraes -? /1910, Ana Virgínia Formigal de Moraes – 1880/? e Amélia Rosa Formigal de Moraes -? /?).

Seus pais deram-lhe um irmão, José Luís de Moraes, nascido em 1860 e que mais tarde viria a casar com a sobrinha Mariana Rosa, filha de seu irmão Domingos, nascida em 1874 e falecida em 1902.

Os dois irmãos e o filho de Domingos, também este chamado Domingos José, deram nome a uma das mais importantes unidades fabris do sector da moagem – a “Domingos José de Moraes & Irmão”- com sede em Sacavém, mais tarde “Domingos José de Moraes & Companhia” precursora do mais poderoso grupo empresarial do ramo, o chamado grupo de Lisboa denominado “Companhia Nacional de Moagem”.

A “Domingos José de Moraes & Companhia” era, em 1892, a unidade fabril com maior força produtiva no país. A partir desta, em 1904, com o filho Fernando Formigal de Moraes no conselho de administração, fundou-se a “Companhia Nacional de Moagem” para farinação, comércio de cereais, descasque de arroz, panificação, fabrico de massas alimentícias e bolachas, etc.

Na biografia a que se faz referência, um “in memoriam” com colaboração de muitas figuras que de perto contactaram Domingos José de Moraes, é unânime a forma elogiosa como a ele se referem, enaltecendo as suas qualidades filantrópicas, a sua entrega ao trabalho mas distribuindo benefícios em seu redor, criando instituições de apoio aos

desfavorecidos da sociedade ou ajudando na abertura de escolas, de orfanatos, de asilos para a infância desvalida, apoiando as corporações de bombeiros, as Misericórdias, as associações de artistas, as conferências de S. Vicente de Paulo, etc.

O Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Jaime Alberto do Couto Ferreira num texto que corre num sitio da internet, intitulado “Um Século de Moagem em Portugal, de 1821 a 1920” faz interessantes considerações a propósito das Fábricas, das Companhias e dos Grupos Industriais, historiando a importância civilizacional dos cereais ao longo dos séculos.

Citamos deste autor:

A nossa civilização, ou melhor, o complexo civilizacional que é o nosso e que alberga as componentes mediterrânica, nórdica e atlântica foi, em termos de alimento fundamental, uma civilização do pão de trigo e de centeio. Durante

séculos, este constituiu não só o alimento básico de todas as camadas da população, como foi o principal produto agrícola cultivado e, até chegar ao consumidor, por toda a parte ocupou inúmeras gentes no comércio interno e externo, na feitura de farinhas, nos fornos e nas padarias.

Devido a estas múltiplas implicações o pão foi, ao longo dos séculos, um bem que suscitou, no seio das cidades e dos Estados, questões sociais, religiosas, morais, políticas e administrativas, contribuindo para o desenvolvimento de saberes que estão na origem de ciências, como a Agronomia, a Economia, os Estudos Antropológicos e onde a Sociologia, o Direito, a Etnografia e a História o tomam como objecto das suas análises.

Ao longo dos séculos, desde a formação do reino até tempos recentes, a produção, circulação e venda de cereais conheceram em Portugal e na generalidade dos países europeus, dois grandes períodos separados pelo século XVIII. O

primeiro foi o mais longo e nele, as dificuldades na produção agrícola, a insuficiência das vias e meios de comunicação, a fraqueza do comércio interno e externo, o reduzido poder de compra das populações obrigaram a que os poderes citadinos (as Câmaras) interviessem no abastecimento do pão e que a actividade mercantil, por razões sociais e políticas fosse fortemente condicionada, com vigilância sobre os preços e as existências, proibição de circulação, etc.

Todavia, à medida que se avançou para meados do século XVIII, a maior eficácia do comércio externo e as melhorias na produtividade e na produção cerealífera levaram à necessidade de suprimir a anterior política, e a dinâmica mercantil acabou por ser legitimada e legalizada.

Foi então forjado um novo enquadramento legal que colocou o abastecimento em termos de política de Estado e de aceitação do princípio da liberdade económica, ou seja, a questão do abastecimento do pão começou, a partir daí, a

dissolver-se no seio da conceptualização, mais elaborada e coerente, da novel ciência, a Economia Política.

No entanto, nos primeiros anos da contemporaneidade, no fim das guerras napoleónicas, o maior mercado português, o de Lisboa, à semelhança de outros mercados europeus, encontrou-se super-abastecido de cereais e os preços caíram acentuadamente.

As políticas liberais inspiradas pelos economistas, viram-se então condicionadas pela força dos interesses e das pressões políticas dos proprietários fundiários, que exigiam medidas proteccionistas da cerealicultura nacional. Daí que, em 1815 e pouco depois a partir de 1818, tivesse aumentado a coacção sobre os governantes para que se protegesse a produção de cereais da concorrência estrangeira, e como houvesse hesitações em romper com a opção liberal de finais do século XVIII, uma importante facção de homens ligados à agricultura, descontente, mostrou-se favorável ao movimento que conduziu à Revolução de 1820. Fê-lo, não para exigir transformações profundas da nossa estrutura agrária, que a tornassem inovadora e competitiva, mas para obter leis alfandegárias que lhe garantissem, no mercado interno, preços favoráveis.

Para desagrado dos consumidores e daqueles que desejavam ter um clima de liberdade para as suas iniciativas empresariais, essas leis redutoras da importação de cereais (Lei de 18 de Abril de 1821), ou mesmo proibitivas (Lei de

14 de Setembro de 1837), foram adoptadas e sustentadas até meados do século, quando foram suprimidas (Lei de 7 de Agosto de 1854).

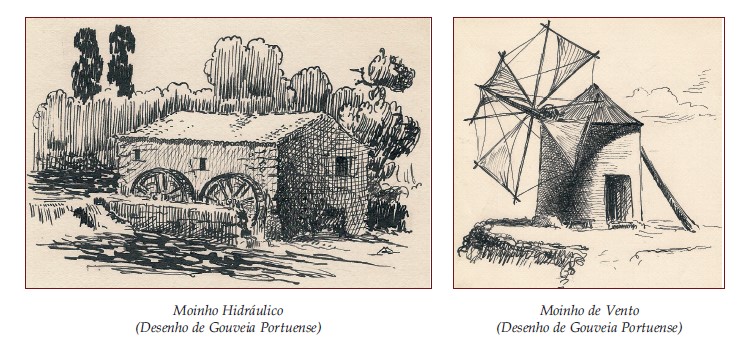

Foi neste quadro de grande instabilidade política e de grandes mutações na produção e mercado mundiais, que se foi passando de uma estrutura tradicional de produção de farinhas – que recorria ao moinho muscular (a atafona, o moinho hidráulico e o de vento), para as moagens.

Não fugimos ao movimento geral e a primeira fábrica, a vapor, de moagem, a de “João Baptista Ângelo da Costa & Comp.ª ”, surgiu em 1821, em Lisboa, na Rua do Bom Sucesso, na freguesia da Ajuda, associada à fundição de ferro e à vidraria. Não teve nem nascimento, nem vida fácil. Em 1924 já tinha mudado de dono, sendo então propriedade de um ricaço, o comendador Francisco António Ferreira. Os anos então vividos eram mais favoráveis aos interesses do vasto

sector social que explorava a grande extensão de terras que, em Portugal, continuava a ser ocupado por searas, do que aos homens de negócios, quer fossem comerciantes quer fossem industriais.

Estes tinham de conquistar o poder político e fizeram-no depois de um arrastado e doloroso processo que só se achou devidamente resolvido, a seu favor, com a «Regeneração», em 1851.

Durante esse tempo o Estado confiscou e vendeu os bens das ordens religiosas e, a partir de 1852, os homens de negócios, os políticos e os ideólogos da nova situação instalaram-se no poder e inspirados no industrialismo e livre

cambismo inglês (que em 1846 havia triunfado), deram início a um vasto programa de modernização do país, do qual constou a liberdade de comércio e de formação de firmas individuais ou companhias para as diversas actividades.

Havia-se entrado na segunda fase do processo moageiro português, que num crescendo de iniciativas se foi intensificando nas décadas da segunda metade do séc. XIX.

Em Lisboa e Porto surgiram várias fábricas de moagem a vapor, empresas individuais que se tornaram conhecidas

ou pelo nome do seu fundador ou pelo do local onde foram construídas.

A primeira fábrica teria sido a “Fábrica do Beato”, fundada por João de Brito na freguesia dos Olivais, na rua do Beato António, no convento do mesmo nome. Este «iconoclasta» arrematou em 1843-1844 o convento e instalou dentro do chão sagrado da igreja, entre túmulos de gente grada, a máquina a vapor que accionava a moagem.

Alguns anos volvidos, em 1852, José Maria Eugénio de Almeida, fundou a “Fábrica do Jardim do Tabaco”. Em 1857 vendeu-a a “João Ashworth & Comp.ª ”para formar, com participação da “Sociedade de Crédito Móvel Portuguez”, a “Sociedade Anonyma de Manutenção Civil” sita na freguesia de Santo Estêvão de Alfama.

Outra moagem foi a “Fábrica Domingos Binelli”, não sendo conhecida a data da sua criação, sabendo-se que em 1855 fornecia a Casa Real de pão e bolacha.

Durante a década de sessenta do séc. XIX, do distanciamento do Estado liberal das iniciativas industrialistas resultou a ausência, nas repartições estatais, da documentação respeitante às firmas, não sendo do conhecimento geral a evolução do ramo da moagem no tecido empresarial português.

Terá sido, no entanto, nesta altura que surgiram as unidades fabris importantes e determinantes no futuro da moagem, como a “Fábrica do Caramujo” de Manuel José Gomes, a “Fábrica à Estrêla”, de João José Martins, a “Fábrica de Santa Iria” de João da Silva Ferrão de Castelo Branco, a “Fábrica de Santo Amaro” ou do “Calvário” de Eduardo Conceição Silva & Irmão, a “Fábrica do Bom Sucesso”, de Edward Harrington, a “Fábrica de Sacavém” de Domingos José de Moraes & Irmão e em 1861 a “Companhia Lisbonense de Moinhos a Vapor”, precursora da “Fábrica Lisbonense de Moagem” propriedade de Luiz da Costa & Comp.ª.

Quando se avançou na década de setenta, mais propriamente entre os anos 1874 e 1877, passou-se da fase de «Unidades Fabris» à das «Companhias». Algumas delas formaram-se a partir das fábricas já existentes, mas outras são

completamente novas. Em 1874, em Lisboa, surgiu a “Companhia da Fábrica do Bom Sucesso”, para explorar a fábrica pertencente a Edward Harrington, atrás referida. Em 1875 fundou-se a “Companhia Industrial Eborense”, com sede em Lisboa e fábrica em Évora.

Em 1877, também em Lisboa, apareceu a “Companhia João Luiz de Sousa & Filhos”, em Xabregas, na rua do Barão e no final da década, em 1879, formou-se, com um capital superior ao de qualquer empresa moageira até então constituída, 270.000$000, a “Companhia de Moagem de Santa Iria” que adquiriu a fábrica de João da Silva Ferrão de Castelo Branco, em Santa Iria.

Podemos afirmar que esta “Companhia de Moagem de Santa Iria” foi o primeiro passo dado em Portugal, no sentido da formação de um grande grupo para o domínio da aquisição de cereais e sua farinação. Dois anos depois de ser criada, no Inquérito Industrial de 1881, afirmou- se que esta Companhia tinha como centros de produção de farinha, as seguintes unidades fabris: “Fábrica do Caramujo”, de Manuel José Gomes, em Almada; “Fábrica do Beato” de João de Brito, em Lisboa; “Fábrica da Pampulha”, de Bellos & Formigaes”, em Lisboa; “Fábrica à Estrêla”, de João José Martins, em Lisboa; “Fábrica do Bom Sucesso”, de José António dos Reis; “Fábrica de Sacavém”, de Domingos José de Moraes & Irmão; “Fábrica da Rua do Barão (ou Xabregas) ” de João Luiz de Sousa & Filhos.

Tudo indica que este agrupamento foi, entre nós, o primeiro grande impulso no sentido da concentração da moagem, mas por razões que a história não explica convenientemente, por alturas de 1892 estas unidades moageiras voltaram a surgir separadas.

O texto histórico que temos vindo a citar, da autoria do Professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Jaime Alberto do Couto Ferreira, muda entretanto o cenário, passando para a cidade do Porto, descrevendo a evolução industrial das moageiras no Norte do País, num crescendo da sua capacidade produtiva pela introdução de técnicas mais avançadas, originando uma influência económica e política dos moageiros que começou a ser motivo de contestação.

De imediato surgiram queixas dos que viviam da moenda tradicional e que eram muitos.

Muitos anos mais tarde, em 1918, ainda eram numerosos: 10903 nos moinhos de água e 2943 nos de vento. Mas outras malquerenças se levantaram.

Um polemista e estudioso do assunto, o visconde de Coruche, que «por acaso» não gostava nada dos interesses moageiros, como facilmente se deduz das suas palavras, pois era um homem da «lavoura», ao referir-se à década

de setenta, escreveu: «…D’esta época data o que chamarei período em que a especulação se fez francamente indústria, como o demónio se fez moleiro. O grande e o pequeno capital disponível, não poucas vezes propenso a aliar-se à especulação, principiou a afluir em grandes massas à indústria das moagens…O comércio de cereais tende a monopolizar- se na mão de grandes fábricas…»

A mesma opinião foi expressa por Oliveira e Souza, outro paladino da «lavoura», ao defender que, entre 1870 e 1882, quando «… a crise cerealífera alargou a sua área, se assistiu ao desaparecimento dos antigos moleiros e ao

desenvolvimento das fábricas nacionais de moagem de cereais estrangeiros.»

Estava declarada a “guerra” entre os defensores da protecção à «lavoura» – os grandes proprietários fundiários – e o grupo dos moageiros agrupados nas «companhias».

Perante os ataques que lhe eram movidos, em Fevereiro de 1886 a «Moagem» achava inadmissível que se desenvolvesse qualquer indústria pelo sacrifício de outra» e, no ano seguinte, em 23 de Março, refutava a opinião dos que procuravam impôr-lhe princípios diversos dos que regiam as outras indústrias, olvidando-se, com isso, os bons serviços que, em seu entender, estava prestando ao país. Estas petições trazem as assinaturas dos representantes das mais importantes firmas moageiras da área de Lisboa, de entre elas a “Fábrica de Sacavém”, de Domingos José de Moraes & Irmão.

A força deste grupo, o crescente controlo do mercado de farinhas e as animosidades de vulto que suscitava entre os grandes proprietários fundiários, foram algumas das razões que teriam levado o Governo a criar, em 1888, no Convento das Carmelitas (Grilas), onde estava instalada a Padaria Militar, uma fábrica de moagem – a “Manutenção Militar”. Tinha uma importante capacidade de laboração (300 toneladas/dia), e foi apresentada como «órgão regulador de preços…, libertando deste modo os consumidores, dos especuladores, obrigando-os a limitar os seus lucros…»

Saltando um pouco sobre as questões suscitadas quanto ao domínio das moageiras e às animosidades vindas da parte dos produtores nacionais, muito especialmente pela concorrência do trigo importado em prejuízo do produzido em Portugal, os Governos passaram a dedicar maior atenção aos problemas desta actividade, criando no seio das «Direcções» e também do «Ministério», responsáveis pela agricultura.

A Carta de Lei de 15 de Julho de 1889 proibiu o despacho, para consumo, de trigo estrangeiro de qualquer proveniência. Só se autorizariam entradas desde que as fábricas de moagem tivessem comprado ou farinado uma quantidade de grão nacional igual ou superior ao dobro da que pretendiam importar ou então se o preço do trigo nacional ultrapassasse os 60 réis por quilo, ou ainda, se o Conselho de Mercado Central dos Produtos Agrícolas declarasse não existir oferta de grão nacional. Coagido pela lei…os moageiros tiveram de engolir o grão da «lavoura»!

Para dar satisfação às suas persistentes exigências, o direito imposto aos cereais importados era, no diploma de 15 de Julho, elevado – 20 réis por quilograma. A moagem, achando-se lesada, reagiu com vivacidade, ameaçando inclusivamente paralisar a sua actividade. Não precisou de o fazer, pois se por um lado a «lavoura» beneficiava de uma conjuntura favorável e impunha as suas soluções proteccionistas, por outro lado não se havia esbatido a força do défice cerealífero português, e as importações (embora com oscilações mais vincadas) continuaram a ter de fazer-se … e a moagem, que era a importadora, continuou a aumentar de importância.

Vinte réis pagos por quilograma de trigo importado agradava visivelmente à «lavoura», mas era um imposto pesado. Contudo, por força das circunstâncias, já em 27 de Fevereiro de 1890 houve que o baixar para 16 réis. Em Abril desse

mesmo ano, devido aos apuros surgidos no abastecimento (baixa na oferta da «lavoura»), pediu-se à moagem que mandasse vir, fosse de onde fosse, cereais, e em Julho o direito tombava para 7 réis. Passado algum tempo, em Março de 1892, foi autorizada a importação de 60.000 toneladas de trigo, com o módico direito de 1,5 réis por quilograma.

Aquele volumoso montante de cereais importados seria distribuído pelas unidades moageiras que para o efeito se tivessem matriculado, ou seja, se inscrevessem na sede do círculo aduaneiro a que pertenciam, tendo, para tanto, fornecido dados relativos à sua localização, designação e propriedade. Com base nestas declarações, a Comissão dos Cereais atribuía a cada moageiro a quota de trigo exótico que podia importar, tendo a primeira «Tabela de Rateio»

sido publicada no Diário do Governo de 1892.

Desde então, até 1923, foram elaboradas, pelo menos uma vez por ano, quarenta e uma tabelas de rateio do trigo importado. Também o número de moagens inscritas foi variando. Em 1910 atingiu-se o cume do movimento ascensional que se acentuou sobretudo a partir de 1906, resultando não só da reconstrução de inúmeros moinhos de vento e água, mas ainda da dispersão pelo país de múltiplas moagens a vapor e hidráulicas. Nessa altura, moinhos e fabriquetas, atraídos pelos lucros da importação, inscreveram-se na tabela de rateio, entrando numa fugaz concorrência com as grandes moagens que de há muito dominavam o negócio da farinação do cereal exótico.

Durante os referidos decénios 265 moagens passaram pelas tabelas. Umas, muito poucas, mantiveram-se inscritas durante todo ou quase todo o tempo, enquanto outras, a grande maioria, tiveram uma presença efémera: só 36 fábricas estiveram inscritas durante mais de vinte anos, 57 oscilaram entre os dez e os vinte e as restantes 172 abaixo de dez.

A ilusão durou pouco. Calculando a correlação entre a permanência de cada moagem nas tabelas de rateio de trigo exótico e a sua força produtiva, verifica-se que as empresas inscritas durante mais tempo eram as que detinham maior capacidade de laboração e que, claro está, receberam as maiores quantidades de cereal importado.

Ainda sob a “batuta” do fundador Domingos José de Moraes, a estatística publicada em 1901 referia que a maior moageira do Norte de Portugal era a firma “J.H. Andersen”, com uma força produtiva de 24.900 toneladas de trigo e uma laboração efectiva anual de apenas 7.198. Ainda referente ao Norte do país, em sexto lugar figurava a firma “Andrade Villares” com uma força produtiva de 9.000 toneladas, mas apenas 2.385 de laboração para o mesmo período.

Atente-se agora nos valores estatísticos referentes à zona de “Lisboa e arredores” com o primeiro lugar ocupado pela firma “Domingos José de Moraes & Irmão” com uma força produtiva de 70.500 toneladas e uma laboração anual de 22.659 toneladas.

Perguntarão os leitores, porque razão se explana, tão detalhadamente, a história da criação das moagens e porque se

relatam pormenores das querelas entre estas e os tradicionais cultivadores de cereais?

Por um lado, porque a história pode proporcionar- nos conhecimentos eventualmente ignorados, facilitando o enquadramento das personagens em determinados ambientes e porque, a partir desta pequena história moageira, se poderá aquilatar da importância deste sector industrial na vida do país e até que ponto os seus intervenientes foram

gente de importantíssimo poder económico.

Assim sendo, estando nestes textos bem visíveis a influência e dimensão da “Fábrica de Sacavém” de Domingos José de Moraes & Irmão, fácil será concluir que esta família era detentora de grande “conforto económico” visível durante alguns anos no ramo que se instalou em Parede.

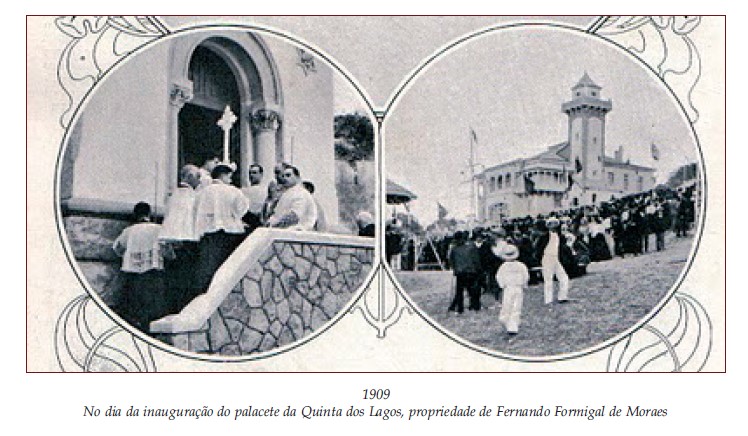

Desconhecem-se as verdadeiras razões que terão levado o filho primogénito Domingos José de Moraes Júnior a instalar-se nesta terra. De seu meio-irmão, Fernando Formigal de Moraes, a sua ligação a Sintra deveu-se certamente ao facto de ali ter edificado um palacete, no ano de 1907 e de ter assumido a presidência da respectiva Câmara Municipal em 1910, sendo o primeiro edil neste cargo, e nesta vila, após a implantação da República.

Teve, no entanto curta duração a sua permanência em Sintra. Fernando Formigal de Moraes mandou construir o palacete da Quinta dos Lagos, em Sintra, no rio das Maçãs ou rio de Colares, na variante da Estefânia, um projecto do arquitecto Francisco Carlos Parente, tendo a sua inauguração ocorrido no ano de 1909. Ficou célebre esse dia, com essa inauguração. Em 1910 após uma festa em que marcou presença o rei D. Manuel II, Fernando Formigal de Moraes,

por razões não suficientemente explicadas mas presumivelmente ligadas a dificuldades financeiras surgidas, punha termo à vida.

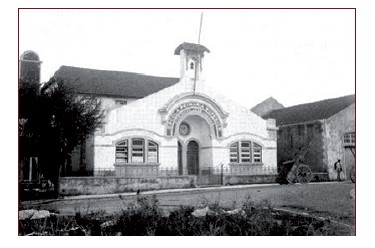

Entretanto seu pai marcou presença também na vila, com acções benemerentes de realce, destacando-se a Escola que tem o seu nome.

Nesta escola existiu uma banda de música denominada “Banda Escola Moraes” formada pelos alunos e que se estreou em 24 de Junho de 1911

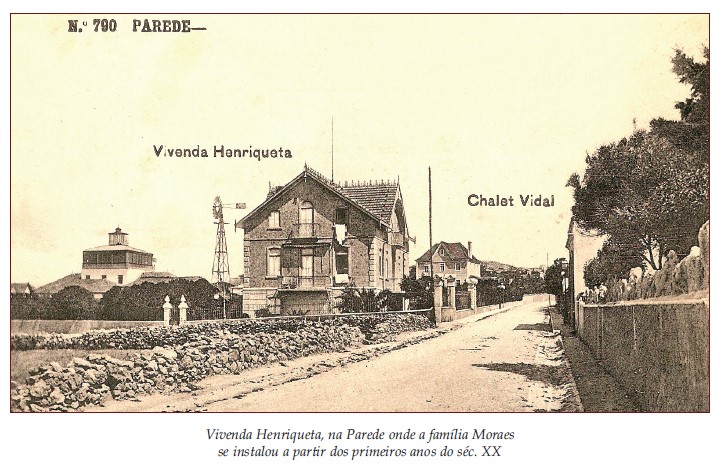

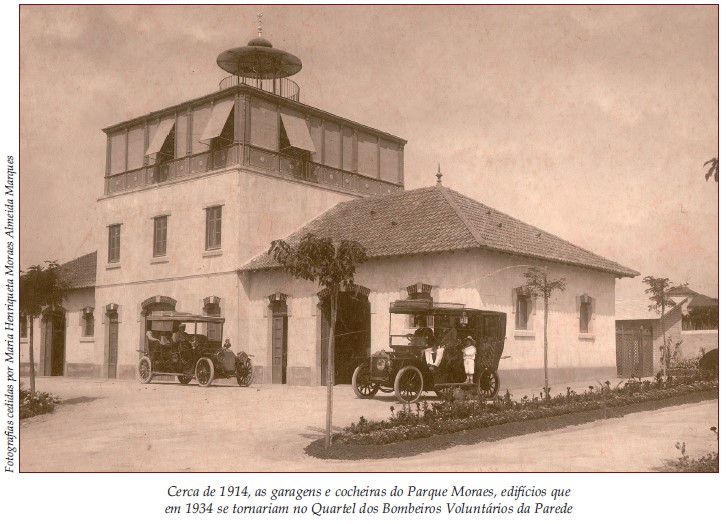

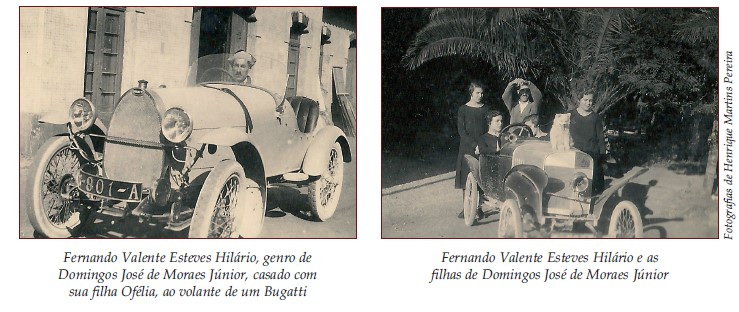

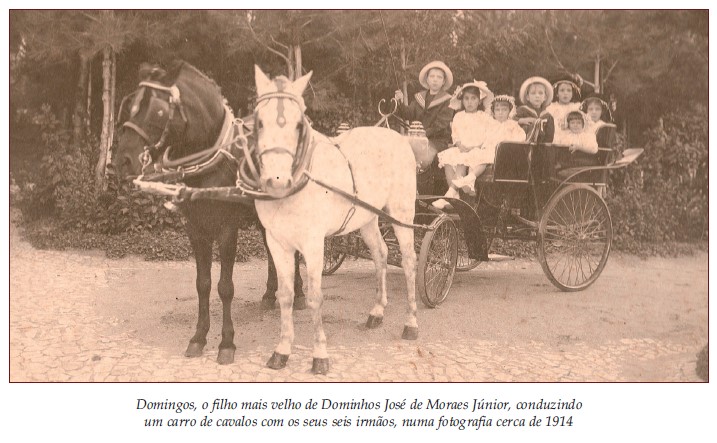

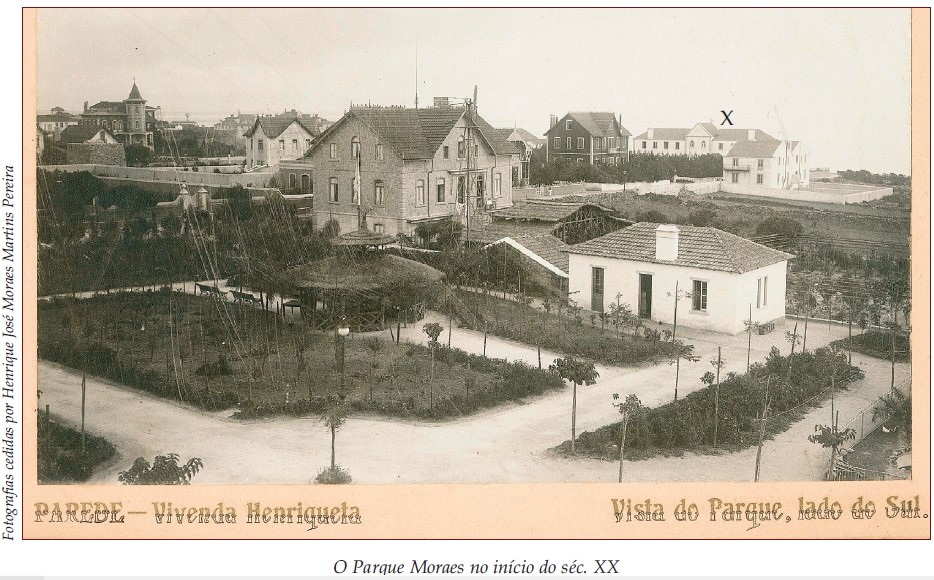

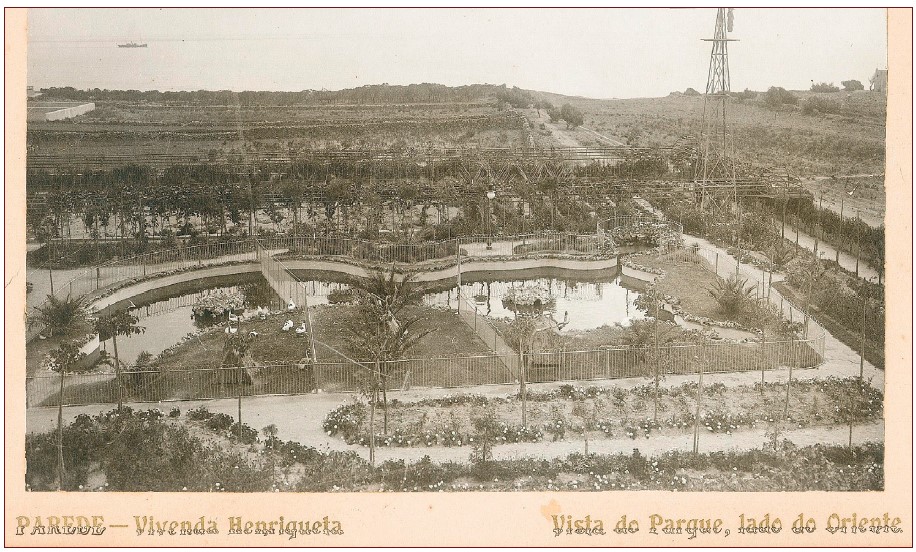

Não é conhecida a data exacta em que a família Moraes se instalou em Parede. Numa fotografia de 1910 é visível um automóvel que se sabe ter sido utilizado numa viagem de alguns membros da família, durante dois meses, pelo Centro e Norte do país e que se apresenta com o respectivo motorista no Parque Moraes, já nessa data sua propriedade.

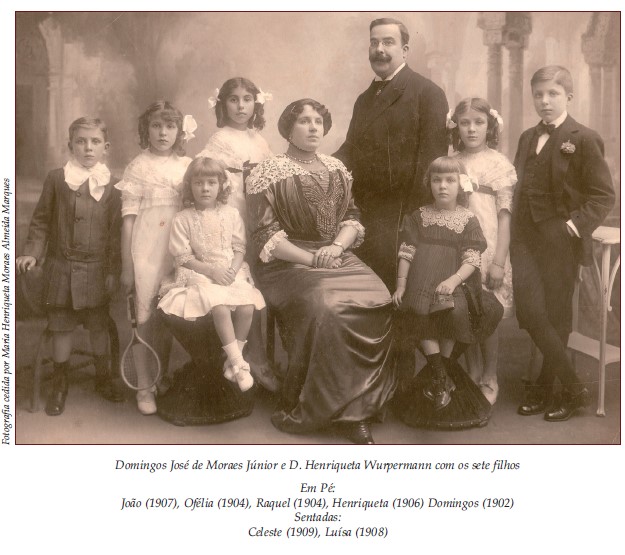

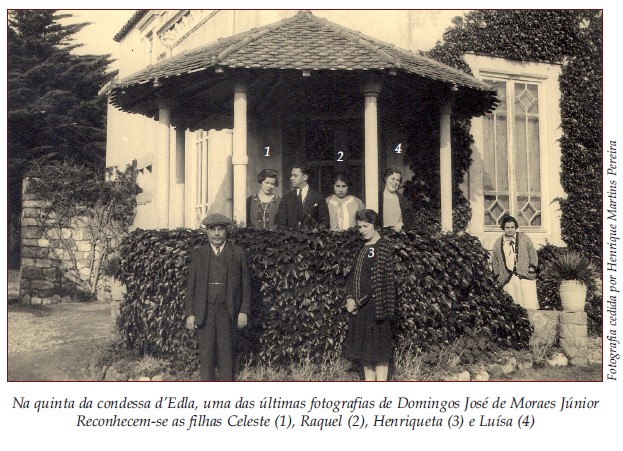

Noutra fotografia mais recente (cerca de 1916), Domingos José de Moraes Júnior e sua mulher D. Henriqueta

Wurpermann encontram-se rodeados pelos seus sete filhos.

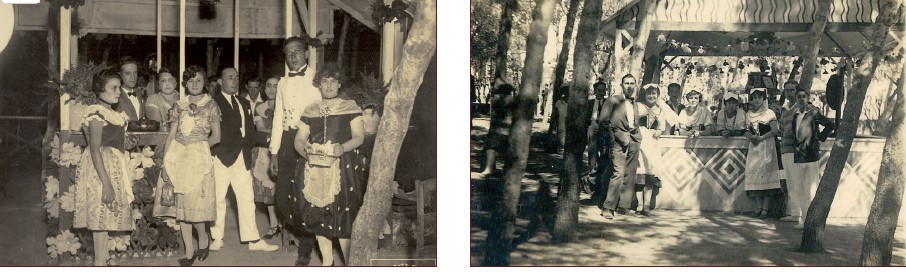

Vivendo numa confortável moradia e dispondo de um vasto Parque ajardinado onde recolhiam vários automóveis e carros de cavalos, indiciando um elevado padrão de vida, fruto da confortável situação económica a que anteriormente se aludiu, foram, no entanto, os seus membros, interessados colaborantes nas iniciativas promovidas na

terra, com particular evidência quando se referiam a projectos solidários.

Na década de 20, a Parede assistiu a uma cruzada de angariação de fundos para a recém formada Associação de Beneficência e Socorros Amadeu Duarte, fundada em 9 de Agosto de 1926, a qual se tornaria na mais importante instituição de solidariedade social, englobando a corporação de Bombeiros Voluntários e inaugurando um hospital

em 1946, cuja história se apresenta em capítulo próprio deste livro.

Anteriormente ao aparecimento desta Associação, da Comissão de Beneficência de Parede que a antecedeu, na Acta n.º 1 relatando a primeira reunião dos seus membros em 4 de Agosto de 1925, pode ler-se que: “… Foi aprovado por unanimidade um voto de louvor às Ex.mas Senhoras que tão gentilmente coadjuvaram a comissão nas festas

realizadas e que o agradecimento a fazer-se ao Ex.mo Sr. Domingos José de Moraes pela cedência do seu Parque, fosse inscrito numa pasta, para perpetuar tão desinteressado gesto, que deverá ser oferecida pelos membros da comissão.

Para dar completo cumprimento às duas últimas determinações do emprego do saldo foi, também por unanimidade, resolvido que se constituísse uma Sociedade Benemérita que promovesse a abertura do Posto Médico e da Estação de Bombeiros, digo, que promovesse a conservação do Posto Médico e da Estação de Bombeiros…”

Termina esta acta nos termos usuais com as assinaturas dos membros que a subscrevem: “… Não havendo mais nada a tratar foi a sessão encerrada às vinte e três horas, e eu, José Luís d’Almeida Ricardo a escrevi e assino”

a) Manoel Enes Trigo, António Aguiar Ramalho, José Luís d’Almeida Ricardo

Em 9 de Agosto de 1926, a Comissão de Beneficência de Parede é extinta e em seu lugar é criada a Associação de Socorros e Beneficência Amadeu Duarte. Na acta N.º 4, de entre algumas dezenas de nomes, figuram vários membros da família Moraes, nomeadamente o próprio Domingos José de Moraes Júnior, o filho Domingos, e as filhas Ofélia e Raquel como seus sócios fundadores.

Não sendo conhecida a acção desta família no respeitante à entrega e dedicação a obras de solidariedade na terra, há no entanto, referências importantes que transparecem dos textos das sucessivas actas desta Associação que dão garantia de um apoio importante, e do grau de consideração que se lhe atribuía em Parede. Tanto assim é que, em 11 de Dezembro de 1926, por falecimento do Presidente da Direcção, Marcelino Marques Correia, a escolha para o cargo recaíu em Domingos José de Moraes, mantendo-se neste até ao ano de 1930.

Nesta eleição, acompanharam o presidente da Direcção nos diversos cargos estatutários, os senhores Jerónimo Neto de Oliveira, como vice-presidente, António Augusto de Melo, como tesoureiro, Henrique Figueiredo Neto, como secretário, António d’Aguiar Ramalho, Fernando Figueiredo Neto e António Brás, como vogais, Alfredo Catalão, como presidente do Conselho Fiscal e o vice-almirante José Nunes da Mata, como presidente da Assembleia Geral.

A sua acção é ainda evidenciada quando a Assembleia-geral de 11 de Setembro de 1930, nomeia Domingos José de Moraes Júnior, Presidente Honorário da Associação.

Um ano depois, pode ler-se na acta Nº 15 de 12 de Setembro de 1931 um texto de reconhecimento da sua acção e de pesar pelo seu falecimento, ocorrido em 13 de Janeiro desse ano:

“… Encerrava o relatório da Direcção a proposta de um voto de profundo sentimento e pesar pelo falecimento do Senhor Domingos José de Moraes, Presidente Honorário da Direcção desta Associação e que a assembleia consagrasse um minuto de silêncio como homenagem pelos muitos e relevantes serviços prestados à mesma

por aquele prestimoso cidadão, o que foi aprovado por unanimidade, dando-se em seguida cumprimento a essa piedosa cerimónia”

Paredense de adopção, nesta terra começou por ser um veraneante, fixando residência permanente ainda na primeira década do séc. XX. A Parede reconheceu-lhe o mérito, dando o seu nome à rua que o próprio mandou abrir junto à sua moradia – a vivenda Henriqueta, situada defronte do cinema esplanada ao ar livre, o já demolido Parque Oceano.

Aqui se deixa perpetuada a sua memória lamentando-se, no entanto, que certamente por modéstia, não seja conhecida a dimensão do bem que distribuiu nesta terra.

dos livros ” Parede a terra e a sua gente”

autor – José Pires de Lima